革命文物����,承載黨和人民英勇奮斗的光榮歷史�,是弘揚革命傳統和革命文化�、加強社會主義精神文明建設����、激發愛國熱情���、振奮民族精神的生動教材�����。中國文明網“文明之聲·云鑒館藏”專欄邀您走進各地革命博物館�����、紀念館�����、黨史館等紅色主題場館�����,一起“打卡”紅色地標���,“云鑒”紅色館藏����,汲取奮進力量�����。今天為您介紹鄂豫皖蘇區首府革命博物館的館藏文物——劉鄧大軍借糧條���。

文物背后的歷史故事

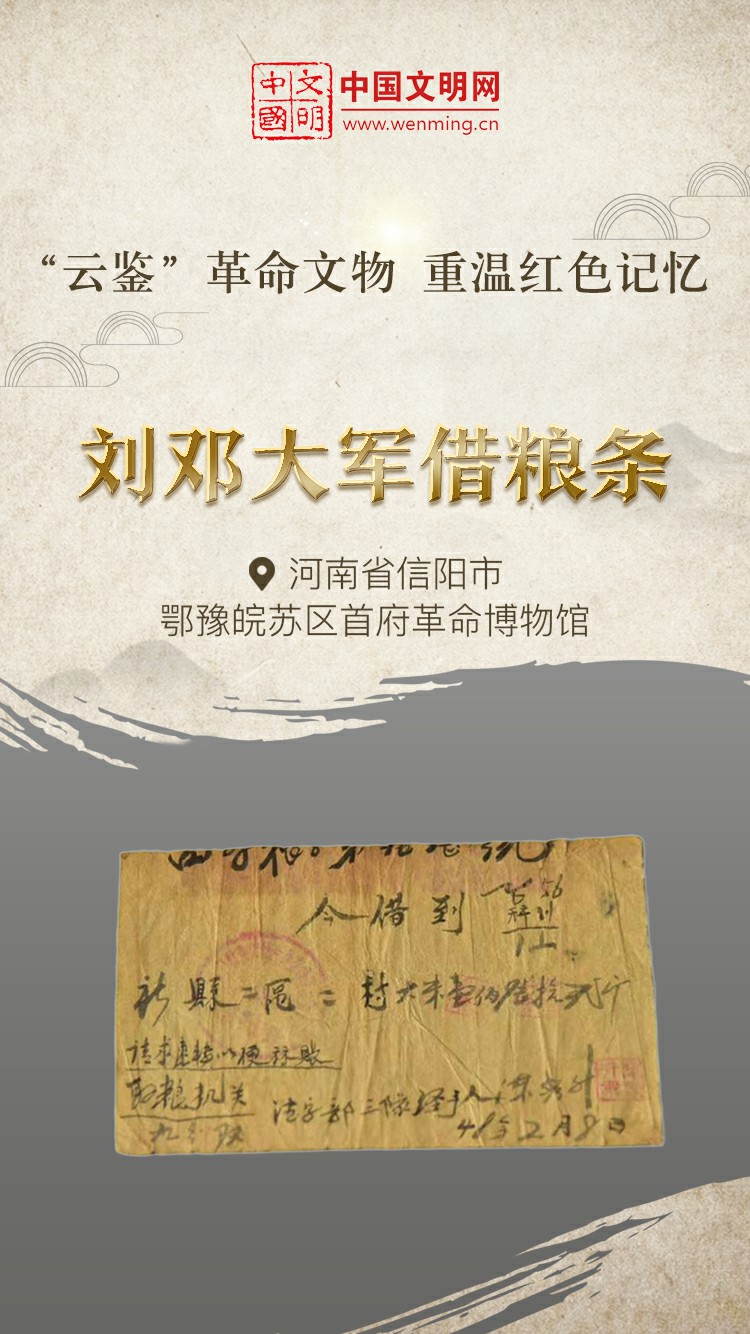

在鄂豫皖蘇區首府革命博物館里�����,珍藏著一張1948年的借糧條�。這是劉鄧大軍第六縱炮兵隊向新縣箭廠河熊沖村農民籌糧時開具的56號借糧條��。這件革命文物的背后�����,體現了中國人民解放軍嚴明軍紀��、以紀治軍的優良作風和親民愛民�����、艱苦奮斗的寶貴品質�。

1947年8月���,遵照黨中央和毛主席的戰略部署��,劉鄧大軍毅然決然地千里躍進大別山�����。在這場無后方依托的大兵團躍進式作戰中�,劉鄧大軍不僅面臨著殘酷的戰斗和嚴峻的敵情�����,還亟待解決軍隊的糧食供應這一關乎生死存亡的重大問題���。為了緩解糧食危機�,劉鄧大軍采取了利用舊保甲制度籌借軍糧的策略�����。在當時的《糧草通知》草案中����,明確規定:“部隊征集糧草一定要給錢�����,未付錢的要打借條��,同時要向老百姓說明白���,革命勝利后�,我們一定要如數還清……”

新中國成立后�����,各地政府高度重視這一歷史遺留問題����,對于所有持有借糧條的群眾���,均按照承諾加倍償還了糧食�。

不拿群眾一針一線�,群眾不在家就露宿門外����,嚴禁踐踏莊稼��,給駐地群眾擔柴挑水���、修補房子……一條條紀律印記����,鐫刻在大別山上���;一件件愛民舉措�,書寫在群眾心中��。(協作:河南省文明辦���、信陽市文明辦)